In enger Zusammenarbeit mit Medizinerinnen und Medizinern entwickelte ein Team an der FH Kiel Apps, die Krankheiten vorbeugen und Patientinnen und Patienten bei der Genesung helfen können. Die Smartphone-Anwendungen, die in einer internationalen Kooperation entstanden, nützen Erkrankten und Behandelnden gleichermaßen und helfen zudem, Zeit und Kosten zu sparen.

Ausgerechnet bei einem Besuch im Altenheim hat Prof. Dr. Franziska Uhing vom Fachbereich Medien der FH Kiel erlebt, wie mächtig Medien sein können. „Dort haben wir für das Forschungsprojekt ‚Health Games‘ untersucht, ob sich Videospiele dazu eignen, die Gesundheit zu fördern“, erklärt die 44-Jährige. „Ich habe eine Nintendo Wii-Spielkonsole in einer Wohneinrichtung für Seniorinnen und Senioren aufgebaut, um zu beobachten, wie sie mit Bewegungsspielen wie Kegeln oder Tischtennis umgehen.“ Das Ergebnis überraschte die Wissenschaftlerin: Sie wollten gar nicht mehr von den Videospielen lassen. „Eine Dame stieß mich immer wieder mit dem Rollator von hinten an, weil sie nicht abwarten konnte und unbedingt wieder spielen wollte“, erinnert sich Uhing schmunzelnd. Mit diesem Wissen trat sie den von der Europäischen Union geförderten INTERREG-Projekt „Applied Health“ bei. Ihre Forschungsgruppe kooperierte mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), der dänischen Lillebaelt Academy in Odense und dem Odense Universitet Hospital, um Smartphone-Apps zu entwickeln, die Kranken Unsicherheit nehmen, die Nachsorge verbessern und sogar Linderung verschaffen sollen. Für einen Zeitraum von zwei Jahren standen der FH Kiel insgesamt knapp 150.000 Euro Fördermittel zur Verfügung.

Gegen den Krebs – für die Psyche

FH Kiel unter anderem, wie Videospiele und

Apps die Gesundheit fördern können.

Im ersten Schritt ging es für das FH-Team darum, Partnerinnen und Partner an den Kliniken zu finden. „Es war eine ungewohnte Situation“, erinnert sich Uhing. „Wir sind quasi mit dem Geschenkesack vor die Ärztinnen und Ärzte getreten und haben ihnen Wunsch-Apps angeboten.“ Allerdings war die Resonanz verhalten, denn viele schätzten die App-Entwicklung als zu zeitaufwändig ein und lehnten ab. Schließlich zeigten – neben der aktiven Abteilung für Urologie um Prof. Dr. Klaus-Peter Jünemann – zwei aufgeschlossene Wissenschaftler vom UKSH Interesse: Prof. Dr. Walter Jonat, ärztlicher Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, und Prof. Dr. Josef Aldenhoff, damals Leiter des ZIP – Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Zunächst ermittelten Uhing und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Bedürfnisse die beiden Mediziner hatten. Jonat wünschte sich eine Anwendung, die Krebsbetroffenen die Nachsorge vereinfachen sollte, Aldenhoff eine, die bei Anwenderinnen und Anwendern Warnzeichen für eine depressive Erkrankung erfassen sollte.

Verständliche Informationen

Melanie Lucht, FH-Absolventin und selbstständige Softwareentwicklerin, befasste sich mit der Umsetzung der App für das Team von Prof. Jonat. Vorrangig ging es darum, für Brustkrebs-Patientinnen die weiteren Schritte und die Nachsorge nach einer Behandlung komfortabler zu koordinieren und ihnen per App die einzelnen Etappen des Therapieplans zu präsentieren. Zu jedem Therapieschritt sollten Kontaktdaten einer Ansprechpartnerin oder eines Ansprechpartners angezeigt werden, mit der Möglichkeit aus der App heraus Behandlungstermine zu vereinbaren. Weiter stellte das UKSH-Team verständliche Erklärungen bereit, um ständig wiederkehrende Nachfragen in den Patientengesprächen bereits in der Anwendung zu beantworten, damit die Sprechstunde stattdessen für individuelle Fachfragen genutzt werden kann. Um den Erfolg der Therapie messbar zu machen, sollte die App zudem das Befinden der Patientinnen abfragen: Auf einer ärztlich vorgegebenen Skala könnten sie ihren Zustand nach der Behandlung beurteilen. Diese Werte könnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schließlich aus einer Datenbank abrufen und für ihre Forschungen verwenden. Eine marktreife App mit all diesen integrierten Funktionen würde beiden Parteien gleichermaßen helfen.

Mit „Freisprecher“ gegen Redeangst

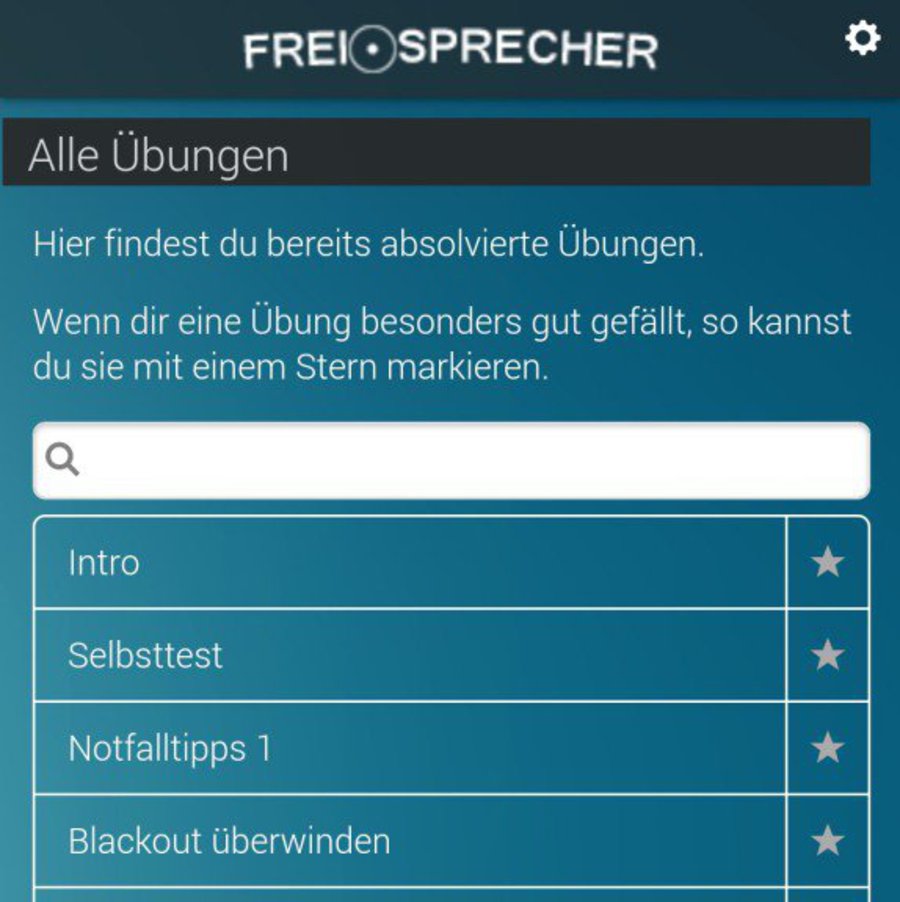

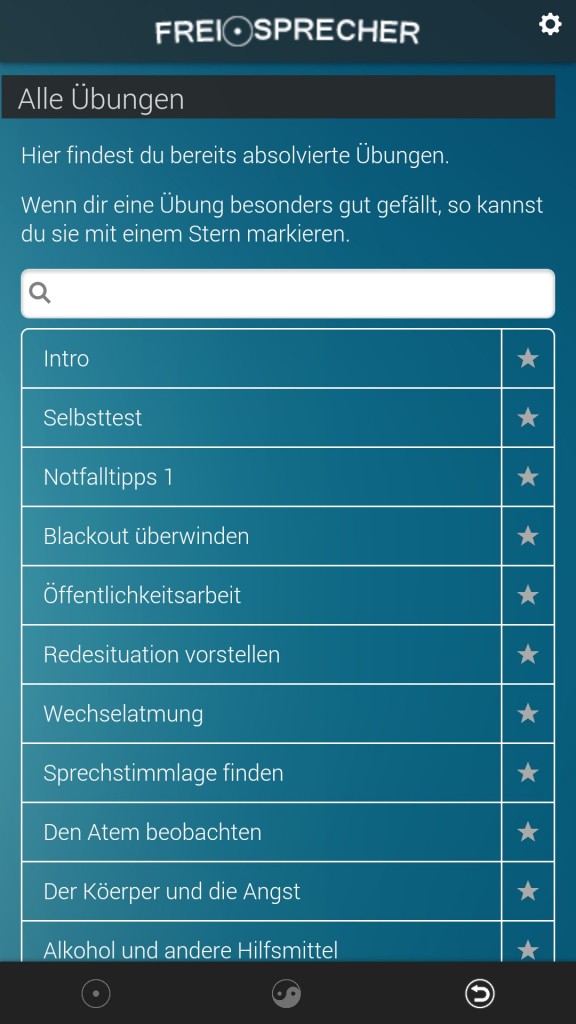

Parallel machte sich Student Malte Boedeker an die Entwicklung einer App, die Studierenden mit Redeangst helfen sollte – ein Problem, das weit verbreitet ist und viele aus eigener Erfahrung kennen. Die Psychologen aus dem ZIP lieferten Hintergrundinformationen und stellten Übungen und Techniken vor, die der 28-Jährige in den Prototyp einbaute. So entstand ein integriertes Trainingskonzept. Nach der Eingabe einer konkreten problematischen Situation, beispielsweise einem Referat, bietet die App Hilfsmittel an, die dabei helfen können, besser mit Redeangst einflößenden Situationen umzugehen, zum Beispiel Vorstellungsübungen. Dabei nutzt das App-Konzept einen psychologischen Trick: Da das Gehirn nicht zwischen tatsächlich Erlebtem und Imaginiertem unterscheiden kann, speichert es positive Redeerlebnisse aus der Fantasie als gleichwertige reale Erfolge. So helfen die Übungen der Freisprecher-App dabei, die Ängste in einer realen Redesituation abzubauen.

Erhellender Austausch

Besonders interessant waren für Prof. Uhing die Treffen mit den dänischen Kolleginnen und Kollegen, die ihr zeigten, wie unterschiedlich die Herangehensweisen in den Ländern waren. Nach ersten Workshops stellte sich heraus, dass in Deutschland und Dänemark grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen, was überhaupt unter einem Prototyp zu verstehen ist. „Das Backend muss laufen. Die App muss funktionieren“, fasst Uhing ihre Definition pragmatisch zusammen. Es geht ihr darum, aus Ideen möglichst schnell Rohlinge zu entwickeln, mittels derer sich eine App erproben lässt. Da das FH-Team alle Entwicklungsstadien seiner App-Prototypen von der Konzeption bis zur Programmierung vornahm, blieb das Ergebnis mit zwei Anwendungen sehr überschaubar.

Ganz anders das Verständnis von einem App-Prototyp bei den nördlichen Nachbarn. Die dänischen Studierenden entwickelten ein knappes Dutzend Prototypen, allerdings lediglich in grafischer Form. Sie legten das Hauptaugenmerk auf die Ausgestaltung der Apps und wollten sich erst später mit der Umsetzbarkeit ihrer Ideen auseinandersetzen, die sie zudem externen Firmen überließen. „Vieles, was die dänische Arbeitsgruppe entwickelt hat, war sehr interessant – allerdings auch nicht in diesem Zeitfenster umsetzbar“, resümiert Prof. Uhing. „Unsere FH ist für mich allerdings nicht nur eine Ideenschmiede. Bei uns sollen die Studierenden alles lernen, was mit der App-Entwicklung zu tun hat.“

Datenschutz als Stolperstein

Auch zum Thema Datenschutz haben die dänischen Kolleginnen und Kollegen eine ganz andere Einstellung, was viele konstruktive Möglichkeiten zur App-Entwicklung eröffnet. „In Dänemark wäre eine Dermatologie-App denkbar, mit der ein Leberfleck fotografiert und das Bild zur Einschätzung an einem Facharzt geschickt werden kann“, weiß Prof. Uhing. Wenngleich solche Telemedizin vor allem in Flächenländern viel Zeit und Geld sparen kann, ist die Idee in Deutschland aus Gründen des Datenschutzes gegenwärtig schwer umsetzbar. Das Odense University Hospital hingegen ermöglicht es Eltern von Frühchen sogar, mit Hilfe einer App rund um die Uhr mit dem Kind im Inkubator Kontakt zu halten. Sie können per Standleitung mit ihm sprechen und es ansehen, denn besonders bei frühgeborenen Kindern ist der permanente Kontakt zu den Eltern wichtig.

Gefragte Anwendungen

In mehrfacher Hinsicht bewertet Uhing das im September 2014 abgeschlossene Applied-Health-Projekt als Erfolg – und das nicht nur für ihr Team. „Durch die konkreten Fragen unserer Studierenden haben die Medizinerinnen und Mediziner nebenbei auch erfahren, wie unterschiedlich sie vorgehen, was ihr Klientel irritieren kann. Dieser Bereich bietet noch Optimierungspotenzial“, resümiert sie. „Als wir schließlich beim UKSH die fertigen Apps präsentierten, zeigten sich auch andere Medizinerinnen und Mediziner interessiert an dem Produkt. Es bündelt wichtige Informationen, die so in kompakter Form allzeit für die Nutzerinnen und Nutzer verfügbar sind.“